寒さが日に日に厳しくなり、水道水が冷たく感じる季節になってきました。ダーティーシゲオです。実は先日、夏祭りの思い出の金魚が病気になってしまい、その対応に追われる日々を過ごしています。

外置きの水槽から室内への移動が遅れたことが原因だったのではないかと考えています。今思うともっと早く対応すべきだったという後悔です。

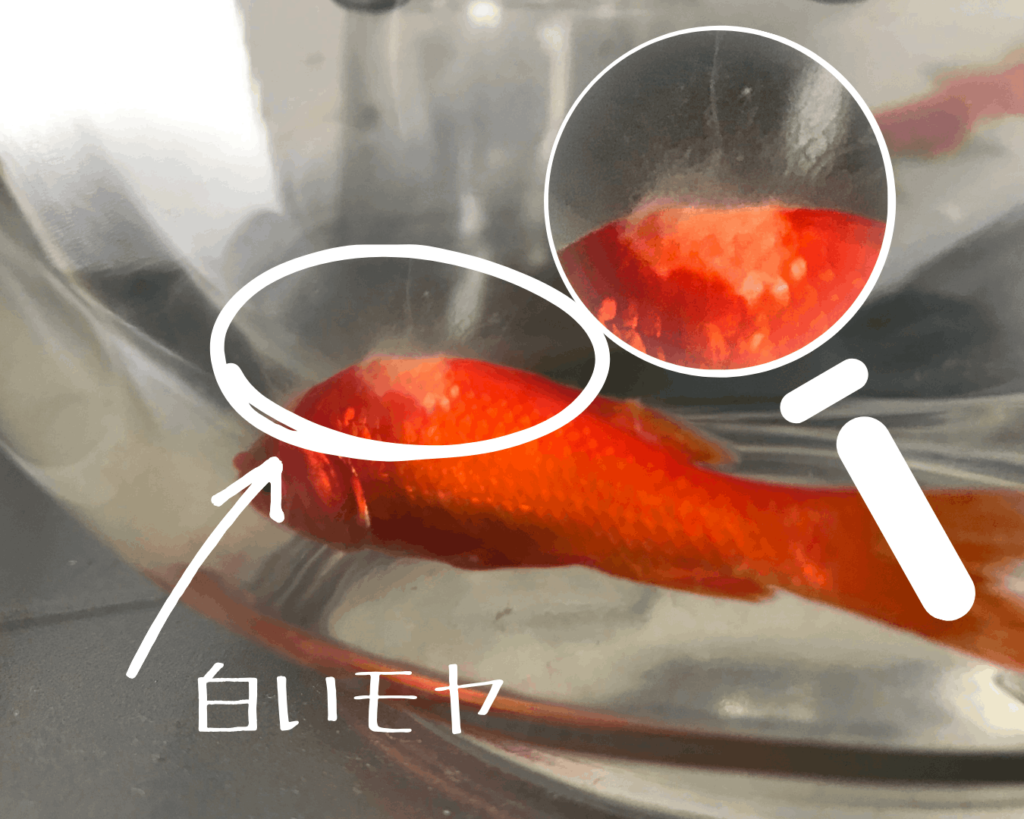

金魚の症状としては体表に白いモヤのような物が現れていて、よく見ると尾びれや背びれが溶けたように短くなっていました。

いまは塩水浴による治療を試みていますが、症状から見て完治は難しい状況のようです。

この経験から学んだ冬場の金魚の管理方法と、病気になってしまった時の対処法について紹介したいと思います。トイレリウムで金魚を飼育している方、これから始めようと考えている方の参考になれば幸いです。

子どもの願いから始まったお祭り金魚

金魚は自分が子供の頃飼っていて、10年近くは家にいた記憶があります。

金魚は環境が良ければ長生きする生き物なので、金魚を飼うなら品種を選んで飼いたいと考えていました。

なので、子どもが金魚すくいをやりたいと言っても、これまでは断り続けてきました。

ところが「パパはメダカは飼っているのに、私の金魚はなぜダメ?」という子どもの理屈に納得せざるを得ず、「5匹までならOK」と条件付きで許可することに。

いま思えば親の傲慢ですね。

金魚は結局すくえなかったようで、おまけの4匹の金魚が家のトイレリウムに、新しい仲間となりました。

トイレリウムにはすでにメダカの水槽があり、配置の都合もあって、一時的に外の水槽で飼育を始めることにしました。

夏から秋にかけては、金魚たちも餌をよく食べ、元気に泳ぎ回る姿が見られ、外での飼育は順調でした。

少しずつ冬に近づいて、コートが必要な季節になってきた頃から、「そろそろ室内に移動させなければ」という思いはありながらも、なかなか実行に移せませんでした。

本格的な寒さを感じ始めてこれはヤバいと、ようやく室内への移動を決意。

室内のトイレリウムに移して様子を見たら、一匹の金魚に小さな異変がありました。

白いモヤのような症状があって調べてみると水カビ病(綿かぶり病)の可能性が高いことがわかりました。

病気は感染するので一匹を別の水槽に入れて塩水浴。それでも、日を追うごとに金魚の表面に白い点からモヤのような物質が広がっていきました。

不思議なことに食欲だけは維持されていました。さすが金魚。

考えられる病気と症状の分析

症状から詳しく調べると。カラムナリス菌に感染して合併症で水カビ病や尾腐れ病の状態になったと。

白いモヤのような症状は水カビ病(綿かぶり病)。特徴的な症状として、体表やヒレに白い綿状の物が付着することが挙げられます。

また、尾びれが短くなっていく症状は、尾腐れ病の特徴とも一致していました。これは、ヒレの組織が徐々に崩壊していく病気で、水質の悪化や物理的な傷がきっかけとなります。

カラムナリス菌に感染は春や秋に多く発症するようで、おそらく夏から秋にかけての水温と、水質が原因ではと思っています。

外の水槽はある程度大きさがあるので水換えをほとんどしなかったことが原因かもしれないです。

また、感染は外傷や環境ストレスが原因になることもあって複合的な要素があるようです。

同じように外においていたメダカは元気なので、金魚の水槽に入れた水草か日当たりぐらいしか直接的な原因が思い浮かびません。

治療法について

治療法を調べました。水カビ病と尾腐れ病の複合感染に対しては、段階的な治療が必要なようです。

まず、水カビ病への対処としては

- カビの物理的除去:ピンセットで慎重に取り除く

- 塩水浴:0.5%の食塩水での応急処置

- メチレンブルーやマラカイトグリーンによる薬浴治療

- 水温を25度以上に維持

尾腐れ病に対しては

- エルバージュエース

- グリーンFゴールド

- 観パラDなどの抗菌剤による治療

それと環境改善として

- 清浄な水での飼育開始

- 頻繁な水換えによる水質改善

- 適切な水温管理の維持

- ストレス要因の除去

これらの治療法を状況に応じて組み合わせることで治療が期待できるようです。

塩水浴は

塩浴は0.5%の塩分で、エアレーションを設置して、病気の病魚を隔離します。 毎日2/3~全量の水換えを行って水質をきれいする必要があります。

季節の変わり目における管理の反省

今回の経験を振り返ると、いくつかの重要な管理ポイントを見落としていたことに気づきました。まとめると、室内への移動や水槽リセットのタイミングが悪く、金魚の体調に影響を与えていました。

- 室内への移動のタイミングが遅れた

- 気温の低下を感じながら行動に移せなかった

- 外の水槽に病原菌があり、室内移動時には感染していた

- 水槽のリセットのタイミングが適切でなかった

- 寒くなってから作業したため、金魚への環境ストレスが大きくなった

現在の治療と今後の対策

現在は塩水浴による治療を行っています。それと断食を行っています。

これは応急処置として正しい選択のようですが、塩水濃度は0.5%程度を維持して水温を徐々に25度以上まで上げる必要があるようです。これからもっと寒くなるのでうちの環境では水温を25度以上にするのは難しいです。

薬剤も検討しましたが良くて延命になるぐらいと思うので、いまのところ考えていません。せめて環境のストレスを最小限に抑えるようにして、水槽を維持できればと思っています。

まとめ|冬の水槽管理と対処法について考える

数十年ぶりに金魚を飼育すると、失敗がありました。断定的な原因はわかりませんが、環境が悪かったことは否定できません。

金魚飼育の難しさと、その管理の重要性を痛感しました。特に季節の変わり目における準備は大切ですね。

水換え時の水温調整などもっと丁寧にできたと感じています。

この経験は今後の飼育に活かされるはず。季節の変わり目を意識した準備、水温管理の徹底、そして日々の観察の習慣化。これらを実践していくことで、より良いトイレリウム環境を作っていけると考えています。

トイレリウムは、確かにインテリアの一つですが、それ以上に大切な生き物たちとの共生空間です。金魚たちの健康管理に気を配りながら、心地よい空間づくりを続けていきたいと思います。